1930年9月7日生于北京的袁隆平,作为杂交水稻育种专家,2018年9月8日获得“未来科学大奖”生命科学奖,是中国研究与发展杂交水稻的开创者,被誉为“杂交水稻之父”。

巍巍雪峰,浩浩沅水。1953年,对袁隆平来说是一段全新人生旅程的开始。这一年,他从西南农学院毕业后,被分配到位于湖南省怀化地区的安江农校任教。为了解决吃饱饭的问题,他一边教学一边克服重重困难,潜心研究杂交水稻。至1971年,袁隆平共在安江农校工作、生活了18年。在这里,金黄的稻田见证了他科学探索的执着身影,青绿的沅江聆听过他纵情畅游的爽朗笑声,黑白的照片定格下他与同学们毕业合影时流露的真情……从某种意义上来说,这里是他梦开始的地方。

一次漫长的抵达

1953年7月,23岁的袁隆平怀揣着对农业科学的热爱,踏上了前往安江农校的路途。临行前,大学同窗提醒他:“你要做好思想准备啊,在那个偏僻的地方,一盏孤灯照终身。”这注定是一场充满挑战的旅程,后来,他曾在自传中回忆:“我在大学毕业分配志愿表格上,填上了愿意到长江流域工作。结果呢,就被分配到湖南省农林厅,随后再下派到湖南湘西雪峰山脚下的安江农校任教。我在地图上找安江,开始时找了半天没找到,最后总算找到了,是在那么一个偏僻的地方。”当他坐上长途客车穿梭于云雾缭绕的山路时,那崎岖陡峭的道路和深不见底的悬崖让其胆战心惊,终生难忘。从轮船、火车到汽车,经过半个多月的辗转颠簸,袁隆平终于抵达了位于沅江边的安江农校。

在欢迎新来的老师时,校长除了介绍该校的大致情况外,还特意讲到学校有电灯,说“有电灯就不是乡下了”。在那个年代,“楼上楼下,电灯电话”就是人们最理想的现代化生活,而这里不但有电灯,袁隆平还住进了一幢建于1950年的青年教工宿舍,用他的话说就是,“到了安江一看,倒还可以”。

袁隆平是一个极其乐观的人。虽然一路翻山越岭来到安江农校,强烈感受到了一个不争的事实,那就是进山难,出山更难!但他依然对自己能成为一名教师而感到自豪,并总结出三个好处:“当时我觉得当老师还是好,一个是有寒暑假;二是比较稳定,不会经常出差,跑东跑西;再一个就是与年轻的学生在一起,挺有意思的。”从此,一座雪峰山、一所老校园成为他人生中最重要背景之一。

一次全新的探索

袁隆平到安江农校的第一个身份是俄语老师。新中国成立初期,全国正处在学苏联、学俄文的高潮中。而学校得知袁隆平在大学期间学过俄语后,第一学期便安排他担任了俄语代课老师。

初为人师的袁隆平在第一次走上讲台前,进行了精心备课,他的第一堂课也给学生们留下深刻印象。多年后,他的一位学生这样评价道:“板书清晰,发音准确,口齿清楚,重点突出,形象生动。”的确,袁隆平为了把俄文教好,积极探索了很多教学方法。学过俄语的人都知道,俄语中最难发的就是卷舌音“P——”,尤其对于满口浓重湘西方言的学生来说,要想准确地发出这个音是极其困难的,这也是很多学生对学俄语产生畏难情绪的原因之一。为了激发学生的兴趣,他别出心裁地想出一个好办法——教唱苏联歌曲,因为这种方式易被学生接受,而且中俄对照,生动活泼。在对《喀秋莎》《红莓花儿开》等经典歌曲的学习过程中,大家也逐渐对学习俄文产生了兴趣。第一步“试验”成功后,第二步就是解决学生只会唱不会说的问题。于是,他又想出一个“奇招”——编写简单的相声段子,不但如此,袁隆平还和学生们一起登台表演,这个方法能让大家在说说笑笑中很快进入“状态”,经过多次排练后,学生们的口语水平得到较大提升。第三步就是解决学生俄语写作水平和交流能力的问题,为此,他又组织学生与苏联对口友好学校的学生进行通信。这个方法不仅让双方在交流中对彼此的国情产生了想要了解更多的兴趣,而且对提高学生俄语表达水平和拓展国际视野起到了积极作用。由于他的出色教学,俄语逐渐成为学生们最喜欢的一门课程。

由于袁隆平在大学主修的是遗传育种专业,学校在第二学期将其调到了专业课程教研室,算是专业对口、学以致用了。从此,他不仅承担了植物学、作物栽培、遗传育种等专业课的教学任务,还担任了农学班的班主任。后来,他谦虚地说:“我有个弱点,就是思想水平低,不会做思想工作,但我发挥‘班三角’的作用。什么是‘班三角’呢?一个团支部书记、一个班长、一个学习委员,那时叫‘班三角’。我叫那个团支书做思想工作去。我这个班主任就带他们搞各种各样的课余活动和体育活动,比如拉小提琴,教唱俄文歌,带‘旱鸭子’学游泳,练跑步,练跳远,踢足球等。”为了把专业课教好,他还经常带领学生深入农田,或是爬上雪峰山采集实物标本,提高大家的动手能力和操作技巧。他一直强调,农业科学是应用科学,要想学好这门科学,离开田间地头不行,没有实践操作更不行。

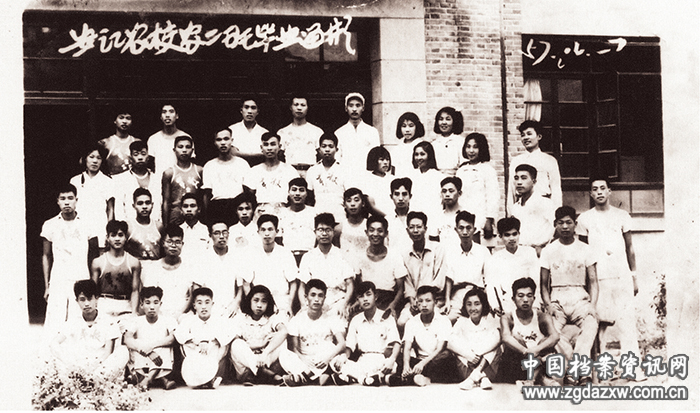

无论是担任俄语老师,还是教授专业课程,袁隆平不断对教学进行着新的探索,并始终坚持与学生打成一片。直到1957年,他一直担任着“安江农校农二班”的班主任,一张拍摄于当年的毕业照,定格了他与学生们的共同美好记忆。

一次坚定的选择

大家都知道,袁隆平一生都在为让中国人把饭碗牢牢端在自己手中而努力着,使水稻的产量屡创新高,领先世界,被誉为“杂交水稻之父”。但鲜为人知的是,他也经历过一段从“迷途的羔羊”到“坚定的选择”之路。

1956年1月14日,中共中央在中南海怀仁堂召开了关于知识分子问题的会议,周恩来代表党中央作《关于知识分子问题的报告》,明确提出知识分子“已经是工人阶级的一部分”,并向全国发出“向科学进军”的号召。在此背景下,袁隆平在教书之余,带领学生成立科研小组,“希望能搞一个什么新的品种,一种高产的新作物”。他做的第一个试验是从红薯开始的。他把月光花嫁接到红薯上,希望通过利用月光花光合作用强、制造淀粉多的优势来提高红薯产量。后来,他回忆起当年的试验结果时说:“最后一个好大哟,17.5斤,大家好高兴,称为‘红薯王’,而且上面也结了种子。这在当时认为是很不错的,我非常高兴。后来我还因此出席过1960年在湖南武冈县召开的全国农民育种家现场会。当时我很兴奋,以为这一成果说明我已找到了增加作物产量的方法。”除此之外,袁隆平还做过很多其他试验,比如将番茄嫁接在马铃薯上,把西瓜嫁接在南瓜上等,但结果都让他傻眼了,“按照米丘林、李森科(苏联生物学家)的理论搞了三年,终于是一事无成,当代嫁接是可以的,但根本不能遗传,试验失败”。

1959年至1961年,一场饥荒席卷中华大地。多少年后,袁隆平依然不愿提及那段往事:“当时吃不饱饭,那真难受啊,……真的是路有饿殍!”他认为,民以食为天,让老百姓吃饱肚子、免于饥饿,是一个农业科技工作者的天职。水稻是我国的主要粮食作物之一,更是南方的首要粮食作物。有一次,袁隆平在农村实习时,看到一个农民从高山上兑换了水稻种子回来种,便疑惑地问为何翻山越岭去换种?老农说“施肥不如换种”,种子质量好粮食才能增产。后来,在与一个农民聊天时,对方诚恳地对他说:“袁老师,你是搞科研的,能不能培育一个亩产800斤、1000斤的新品种,那该多好啊!”淳朴的话语深深地触动了他,同时也让其强烈意识到,农民最紧迫需要的是水稻良种!

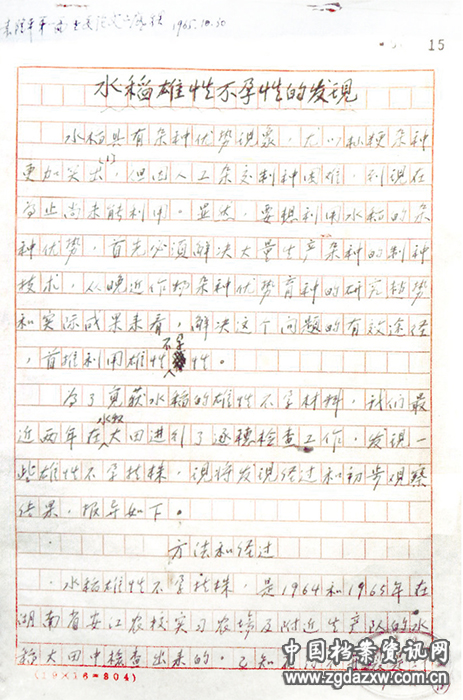

袁隆平做出坚定的选择后,便向着这个目标发起冲刺。1961年,他在安江农校实习农场早稻田中发现特异稻株,随后根据试验推断其为天然杂交稻稻株,进而形成了其研究水稻“雄性不孕性”的思路;1966年,他在中国科学院主办的《科学通报》第17卷第4期上发表第一篇论文《水稻的雄性不孕性》,国家科委九局致函湖南省科委和安江农校,要求支持袁隆平的水稻雄性不育研究;1970年,助手李必湖和冯克珊在海南岛南红农场找到“野败”,为籼型杂交稻三系配套打开了突破口……每一步前进,袁隆平带着他的科研小组都走得无比艰辛,但稳扎稳打,成绩显著。1971年,虽然袁隆平被调至湖南省农业科学院新成立的杂交水稻研究协作组工作,离开了安江农校,但这里依然是他重要的试验基地,也是其一生都魂牵梦绕的地方。

人们熟知,袁隆平一生有两大梦想:一个是“禾下乘凉梦”,一个是杂交水稻覆盖全球梦。想必在他的梦里,总会飘溢着迷人的稻花香吧!

原载于《中国档案报》2025年9月26日 总第4346期 第三版